Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана

Дата публикации: 28.08.2023

Георгий ГогичаевРодился в 1981 году в г. Беслане Северной Осетии.Участвует в постановке мюзикла по поэме...

7 часов назад

26 и 27 апреля в ДГУ прошла всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы...

7 часов назад

Дагестанское отделение Союза российских писателей и Клуб писателей Кавказа объявляют IV Международный...

2 дня назад

Это отрывок из документальной повести «Большевики гор» из сборника «Свинцовая буря» («НякІ чІутІул чявхъа»)...

2 дня назад

Первый раз я приехала в Дагестан пять лет назад. Слово «Кавказ» в то время рождало у меня неясные тревогу и опасения, а искренность местных жителей и кавказское гостеприимство казались чем-то фантастическим. Однако через неделю я вернулась домой совершенно другим человеком. Друзья наперебой расспрашивали меня о впечатлениях. Что же такое Дагестан и почему он сразу влюбляет в себя?

Для меня Дагестан — это люди. Безусловно, могучая природа и достопримечательности этого края восхищают и уж точно никого не оставляют равнодушным. Но Дагестан не был бы Дагестаном без условной Патимат — женщины, на которой в буквальном смысле держится каждый дагестанский дом, каждая семья, каждый род. В той поездке я встретила её впервые и с тех пор не устаю удивляться, как в этих женщинах, несмотря на тяжёлый сельский труд, сохраняется столько тепла, принятия, сочувствия и душевной щедрости.

Ещё больше поразила меня возможность буквально прикоснуться к прошлому через живой дагестанский промысел. Предметы народного творчества не застыли в музейных хранилищах, а продолжают «жить» — в деревенских домах и в городских квартирах, в мастерских художников. В наш век высоких технологий ручной труд превратился в занятие для избранных. Но в Дагестане всё больше людей обращаются к народным промыслам. Старинные предметы быта сохраняются в домах, передаются из одного поколения в другое, они всё время рядом с людьми — и вдохновляют их искать себя в труде и творчестве.

И это неудивительно: несмотря на многолетний товарообмен со странами Великого шёлкового пути, многие местные промыслы сохранили свою технологию и орнаментику в неизменности со времён Средневековья. Однажды найденные форма и орнамент были бережно пронесены сквозь годы. Современным дагестанцам уже не прочесть «послания» этих форм и узоров, но они ощущают через них связь с прошлым и силу своего народа. И это чувство удивительным образом передаётся тем, кто приезжает сюда: Дагестан щедро делится им со всеми, кто проявляет интерес к местным промыслам. А дагестанская женщина, наша Патимат, делится своим теплом. Оказывается, гармония в жизни достигается просто: проноси себя через жизнь с достоинством, соблюдай известную достаточность в муке для хинкала и в узоре на боку сосуда, сохраняй связь с природой и собственным родом — и прозревай мудрость во всех делах под небом.

Женский промысел всегда отличался особенной консервативностью и «чистотой». Отходничеством и торговлей занимались мужчины, женщины редко покидали свои селения. Труднодоступность Нагорного Дагестана также довольно долго способствовала сохранению традиционного уклада и ремёсел. Практически все предметы, окружавшие женщину в доме, украшались резьбой и вышивкой — как будто невозможно было жить, не прикасаясь к прекрасному. Однако у этого резного и вышитого пространства была и другая функция — защита, оберег. Как писал А.С. Канцедикас, «народное искусство служило “перекрёстком”, где встречались бытовые и художественные потребности, труд, игра и обряд, будни и праздники»1, потому материальное и духовное были тесно переплетены в сознании людей. Человек был неотделим от мира природы, причём для женщин эта неотделимость была куда важнее, чем для мужчин. Поэтому для женских ремёсел и для женского труда характерна цикличность, сезонность, соритмичность с природой. Возможно, это одна из глубинных причин консервативности и преемственности в женских промыслах.

Моя героиня — Патимат, женщина взрослая, мама, бабушка, жена и, что важно, хозяйка дома. Она — гарант преемственности. Кто ещё будет хранить семейные воспоминания, песни и присказки, сказки и предания, умение двигаться под тягучую музыку зурны, навыки валяния шерсти или вышивки трудночитаемого символа? Однако быть старшей женщиной в семье — большая ответственность: и перед собственной семьёй, и перед своим родом и землёй. Тяжёлая ноша, что под силу только женским плечам, которые с детства носят воду с родника, хворост из леса и детей в люльках, одного за другим. Становясь старшей женщиной, Патимат взваливает на себя наследие ремесла. И несёт.

В Дагестане говорят: «Кочевник прокладывает путь и ищет караванные тропы, но горец находит его, не сходя с места»2. В восточной культуре понятию жизненного пути придаётся особое значение, и значит, изучая народное искусство Дагестана, невозможно не задавать себе вопросы: «Кто мы?», «Откуда мы?» и «Куда мы идём?». Поэтому жизненный путь Патимат стал главным акцентом моего экспозиционного рассказа. Каждый зал экспозиции и каждая глава этой книги — остановка на её пути. Свод правил и норм, календарь сельских работ, приёмы ремесла, ритуалы — всё имеет чёткую форму, расписание времени движения и покоя: когда прясть и лепить, когда танцевать, плакать, молиться, когда сеять, когда выходить замуж.

Каждая глава книги ведёт читателя: из родового дома Патимат в дом её мужа, к ткацкому станку, гончарному кругу, к источнику, на праздник. Мы неотступно следуем за ней и постигаем этот путь через «рассказы» окружающих её предметов. Патимат редко бывает одна, она окружена женщинами своей семьи, соседками, подругами. В каждой главе собраны группы предметов, которые, можно сказать, стали метафорами женского сообщества. Мерки для муки и зерна, чухта и кувшины у разных народов Дагестана стилистически удивительно разнообразны, но конструктивно похожи. Всё, как у женщин: разные наряды и характеры, но переживания, потери и радости в жизни — одинаковые.

Наш путь начинается с традиционного кавказского гостеприимства, приглашения в родной дом Патимат. К большинству предметов здесь прикасаются именно женские руки. Вдоль огромной резной стены амбара, доступ в который открыт только женщинам, расположились посуда, очаг и цепь над ним, колыбель, ковры и лари с семейным добром. Здесь в окружении старших женщин Патимат растёт и учится ремёслам, песням, узнаёт рецепты, осваивает навыки ведения домашнего хозяйства, ритм и философию традиционной жизни. Заглядывает в сундучки со свадебными украшениями, мечтает и готовит приданое для главного дня своей жизни.

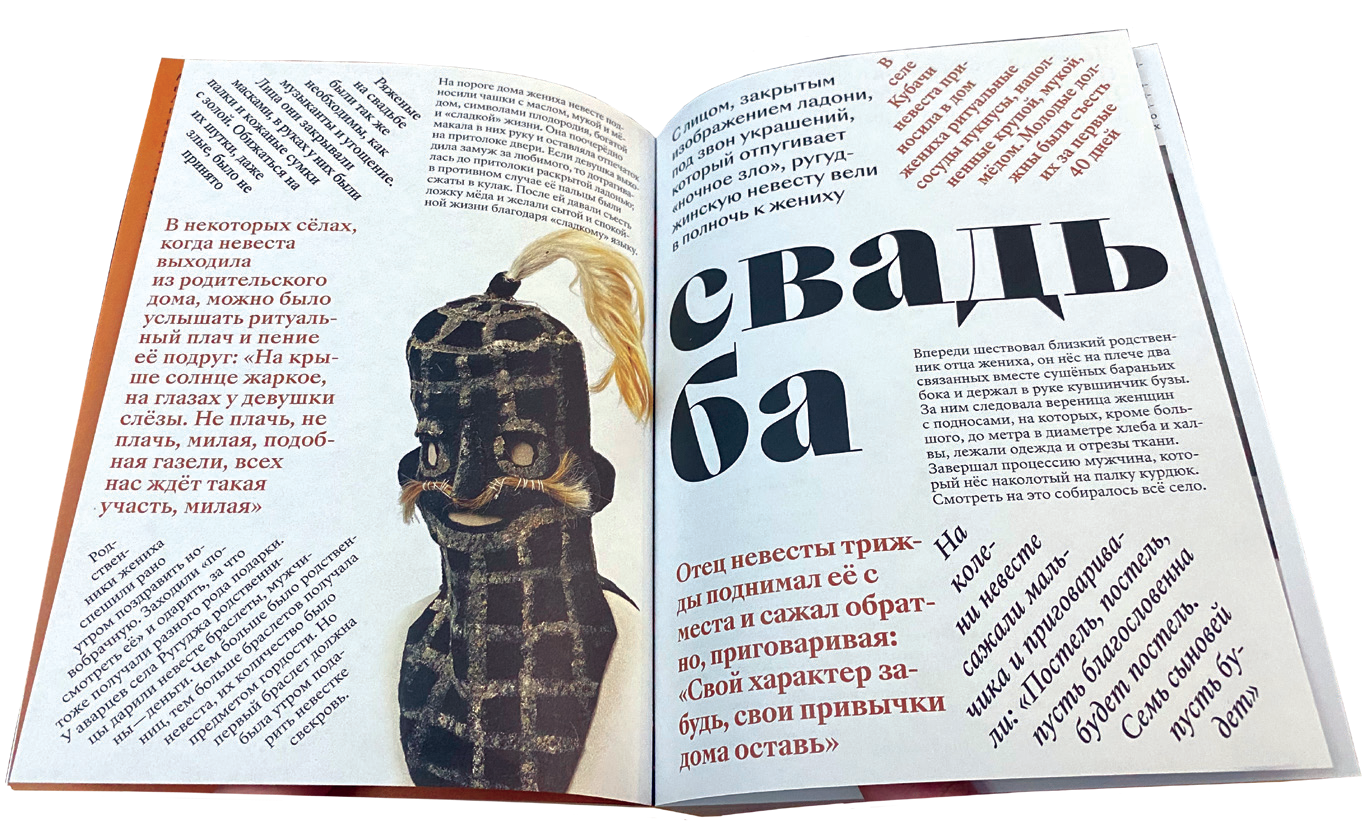

В традиционном обществе свадьба — главный обряд в жизни женщины. День её вхождения в историю рода, день, когда на неё направлено максимум внимания. И не всегда восторженного, а скорее напряжённого.

В дагестанском свадебном ритуале сохранилось максимальное количество архаических элементов, здесь всё пропитано древней бытовой магией. Поэтому многие предметы, представленные в главе «Свадьба», хранят в себе особые смыслы. Подносы рассказывают о важности шествия и праздничном застолье. Маски ряженых и музыкальные инструменты — о традиционных забавах и танцах на свадьбе. Серебряные украшения свадебного костюма и головной покров невесты иллюстрируют необходимость защиты от мира духов, для которого она особенно уязвима, пока не завершён обряд.

Став женой, Патимат сменяет наголовный платок или височные бляхи, остригает волосы и получает семью — тех, кого надо защищать от мира злых духов и неукротимой стихии. И дом, который нужно оберегать. Теперь-то и пригодятся ей знания, усвоенные в родительской семье. Учась у старших женщин, с годами Патимат становится первоклассной защитницей: татуировки на теле, звон подвесок на платье, вышитые знаки на одежде и головных покровах, особые виды трав — она активно пользуется всем этим. Украшения и вышивки в традиционной культуре Дагестана — это, как правило, обереги и благопожелания. Женщина защищает себя, облачаясь в серебряные уборы, надевая на голову украшенную серебром и парчой чухту. Затем достаёт из серебряной нагрудной амулетницы иглу и творит защиту для мужа, детей и дома: укладывает ряды шёлковой глади на покрывале, вышивает знаки на отворотах свалянной для мужа бурки.

«Горе тому дому, где женщина не умеет прясть и ткать» — эта дагестанская поговорка отражает важность подобных умений для элементарного выживания семьи, а также для её достатка. Ковёр или вышивка всегда были не только невероятно трудоёмки в исполнении, но и дóроги. И хорошая ковровщица могла содержать всю семью. Характерные цвета дагестанских ковров — тёплые оттенки, от жёлтого до коричневого, и глубокий синий. Это марена, индиго, грецкий орех, горные травы — сам Дагестан в запахах и текстурах. Ковёр царил в доме и рассказывал семье и гостям истории. Сюжет выбирала или придумывала сама Патимат. И смело вплетала в полотно ковра своих «героев»: животных и даже людей, стилизованных настолько, что их поиск и интерпретация становятся увлекательным занятием для зрителей и исследователей.

Древнейшие женские занятия — забота о доме и очаге, приготовление пищи — накрепко связали женский мир с глиной и керамикой. Глиной обмазывали камины, стены, полы в жилых домах, из глины лепили посуду и утварь. Дагестан знаменит «мужскими» гончарными промыслами дербентского региона, красочными «испикскими» блюдами, поливными сосудами Сулевкента. Но до нашего времени сохранился только балхарский керамический промысел — созданный руками женщин и для женщин, в котором мужчинам не было места. Балхарская керамика не поливная, в ней нет яркости цвета, формы этих изделий практичны и удобны.

Фото: Входной зал

Возможно, потому кувшины и блюда из Балхара популярны во всём Дагестане по сей день. Здесь столь тщательно соблюдается и бережётся технология, что эти кувшины, блюда и узоры на них кажутся вечными константами в жизни Патимат-мастерицы. Однако развитию и творчеству тоже есть место: созданная в 1960-х годах балхарская игрушка соединила новые формы и старые орнаменты, а на кувшинах возникли крупные скульптурные налепы. Но на фабрике большого горного села осталась всего одна печь для обжига — вместо нескольких сотен ещё в недалёком прошлом. Выживет ли балхарский промысел или уйдёт в историю, как керамический промысел в селе Кахуль — ещё более архаичный по технологии и тоже «женский»? Пока Патимат полна решимости замарать руки глиной, надежда есть. Глине, земле, людям нужна вода. На источник Патимат ходит несколько раз в день, но приносит оттуда не только воду. Источники воды здесь своего рода женский годекан (годекан мужской расположен в центре села).

В очереди за водой обсуждаются последние события, кипят споры, рождаются пересуды и сплетни. Течение воды, как и течение женского разговора, — разноголосый поток, который невозможно остановить. Дагестан удивительно мультиязычен. Тут бытует более 30 языков, и они относятся к разным языковым семьям, а количество наречий и говоров подсчитать крайне сложно. Языки соседних селений иногда отличаются настолько, что молодой жене из другого села приходится буквально учиться разговаривать заново. А установить контакты с женским сообществом лучше как можно раньше, к тому же рядом с водой у женщин не только разговоры и общая работа, но и ритуалы. Традиции многих народностей Дагестана предписывают мужчине осторожнее относиться к воде и реке. Берега реки — символ границы двух миров, мира людей и мира стихий, которым правят духи в женском обличье: Мать земли, Мать ветра, Мать воды и Мать болезней, от которых, если сделать что-то неправильно, хорошего не жди. После свадьбы Патимат с подругами или родственницами смело идёт к источнику или реке, чтобы выполнить ритуал почитания воды. За спиной у неё — новый медный кувшин, по форме и узорам которого без труда можно определить, откуда она родом. На подносе — угощение и дары источнику. Девушек ждут песни и веселье, здесь мы их и оставим. И поговорим о современных дагестанских мастерах и художниках, вдохновлённых Патимат.

Народное искусство Дагестана связано с представлениями об извечном порядке и гармонии природы, о месте человека в этом мире. Тема «скрытого текста» в предметах народного искусства рождает, по определению философов, явление диегезиса в творчестве современных художников. (По определению М.В. Бирюковой, «диегезис отвечает не за подражание внешней форме вещей, а за рассказ о вещи или явлении»3). Дагестанскому современному искусству важен ресурс сохранённой живой связи с собственным прошлым и настоящим. Далеко не всё в предмете традиционного промысла поддаётся расшифровке, но можно размышлять, интерпретировать, чувствовать, проживать эту текстуальность.

Художники Дагестана не забыли о тексте послания орнаментов и форм. Потому их работы способны вступать в диалог с предметами традиционного искусства. Этот диалог раскрывает смыслы, даёт зрителю возможность заглянуть глубже, выявить противоречия, обрести знания, найти новые значения предметов искусства, увидеть пути развития народного в современном. Зрительская интерпретация связывает старое, традиционное и новое, не требуя аннотаций и текстов, зрители воспринимают предметы искусства на уровне чувств. Как говорил философ Жан-Франсуа Лиотар, «мы хотели пробудить восприимчивость, а не внушить что-то определённое»4.

Восприимчивость — серьёзное орудие Патимат в деле сохранения традиций. Что-то из посланий старых орнаментов ещё осталось в её памяти, что-то она уже не может расшифровать, но может пережить, прочувствовать — и потому сердце её должно быть открытым. Старшие женщины, подобно Патимат, поддерживают в дагестанских тухумах5 живое наследие промыслов, живут соритмично природе, исповедуя ту же философию жизни, что и несколько сотен лет назад. Это не значит, что они живут прошлым. Скорее, принимают своё искусство и своё прошлое, каким бы оно ни было, принимают себя. И это рождает мир в душе Патимат, чувства гармонии и покоя, которые жители больших городов ищут иногда всю жизнь.

Поэтому, узнав Патимат однажды, я возвращаюсь к ней снова и снова. И очень хочу познакомить московских зрителей и читателей и с ней, и с её искусством. Ведь то, что помогло остановиться и наполниться мне, может помочь любому из нас найти свой путь, такой же простой и настоящий, как Путь Патимат.

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

«Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана» подготовлен по материалам одноимённой выставки

(Хлебный дом музея-заповедника «Царицыно», 3 августа – 11 декабря 2022). Выставка была организована Государственным музеем-заповедником «Царицыно» в сотрудничестве с Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой

Дом в традиционной культуре народов Дагестана Традиционная дагестанская свадьба

Женщины как защитницы. Обереги и охранительные обряды Нить в народных представлениях и обрядах. Ковроткачество Глина в строительстве и керамике

Вода в обрядах и народной медицине

Каталог музейных предметов

_____________________

1 Канцедикас А.С. Искусство и ремесло: К вопросу о природе народного искусства. — Москва, 1977. — С. 6.

2 Проблема этнической самоидентификации в искусстве Северного Кавказа // Гамзатова П.Р. Статьи о современном искусстве Дагестана. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 31.

3 Бирюкова М.В. Философия кураторства. — Санкт-Петербург, 2018. — С. 115.

4 Обрист Х.У. Пути кураторства. — Москва, 2016. — С. 145.

5 Тухум — основная социальная единица народов горного Дагестана, объединение малых семей, связанных происхождением от общего предка.

Журнал «Д» благодарит Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» и Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой за предоставленный материал.