Вера в светлое будущее. Зачем всё это было?

Дата публикации: 06.11.2022

Уникальные образцы кайтагской вышивки из фонда Национального музея Дагестана имени Алибека Тахо-Годи и...

2 дня назад

Батрадз КасаевПоэт, член Союза писателей и Союзажурналистов России, заслуженныйработник культуры РСО –...

2 дня назад

Георгий ГогичаевРодился в 1981 году в г. Беслане Северной Осетии.Участвует в постановке мюзикла по поэме...

4 дня назад

26 и 27 апреля в ДГУ прошла всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы...

4 дня назад

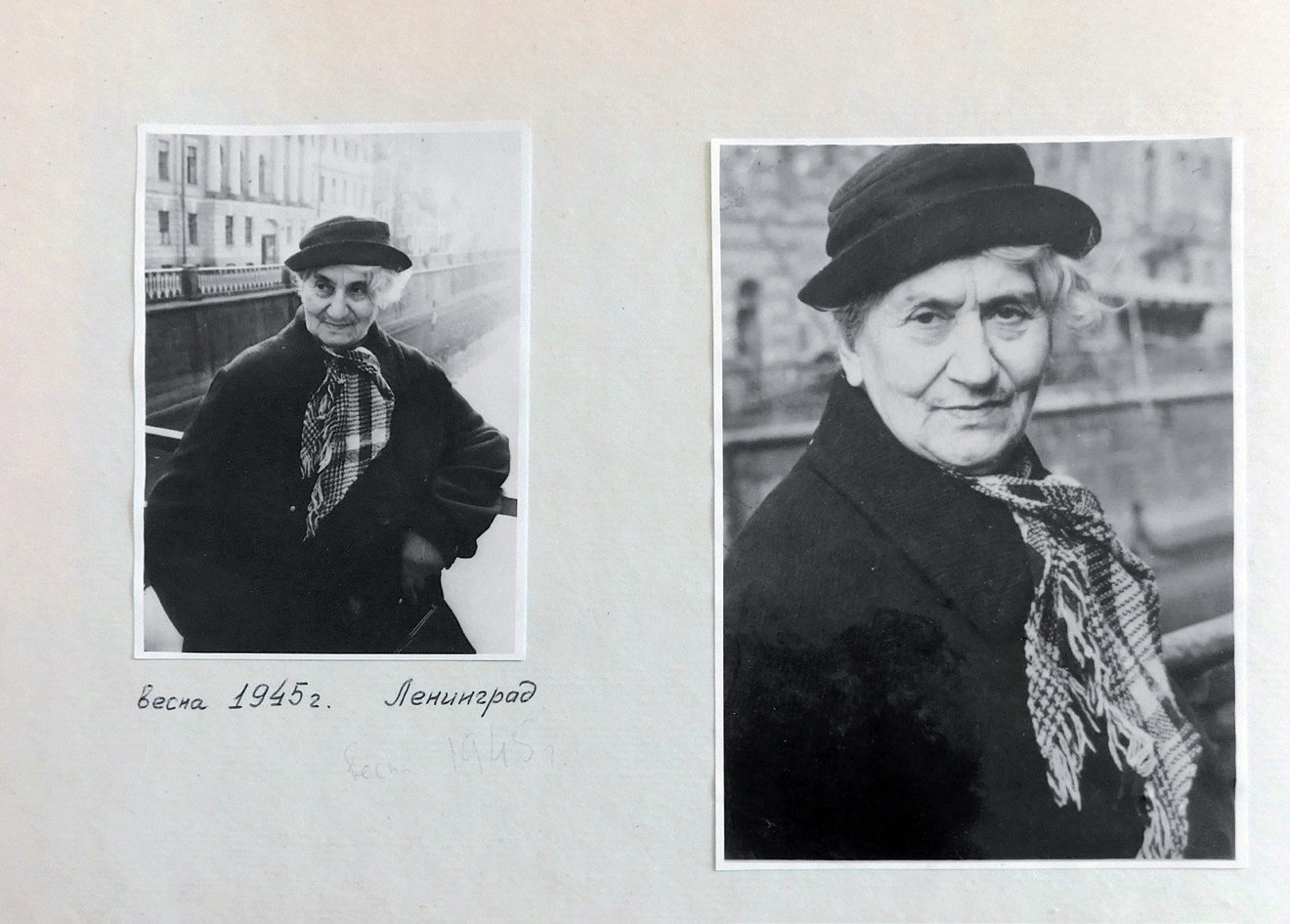

Встреча с внуками Ольги Дмитриевны Форш произошла в день её рождения в петербургской квартире на улице Куйбышева.

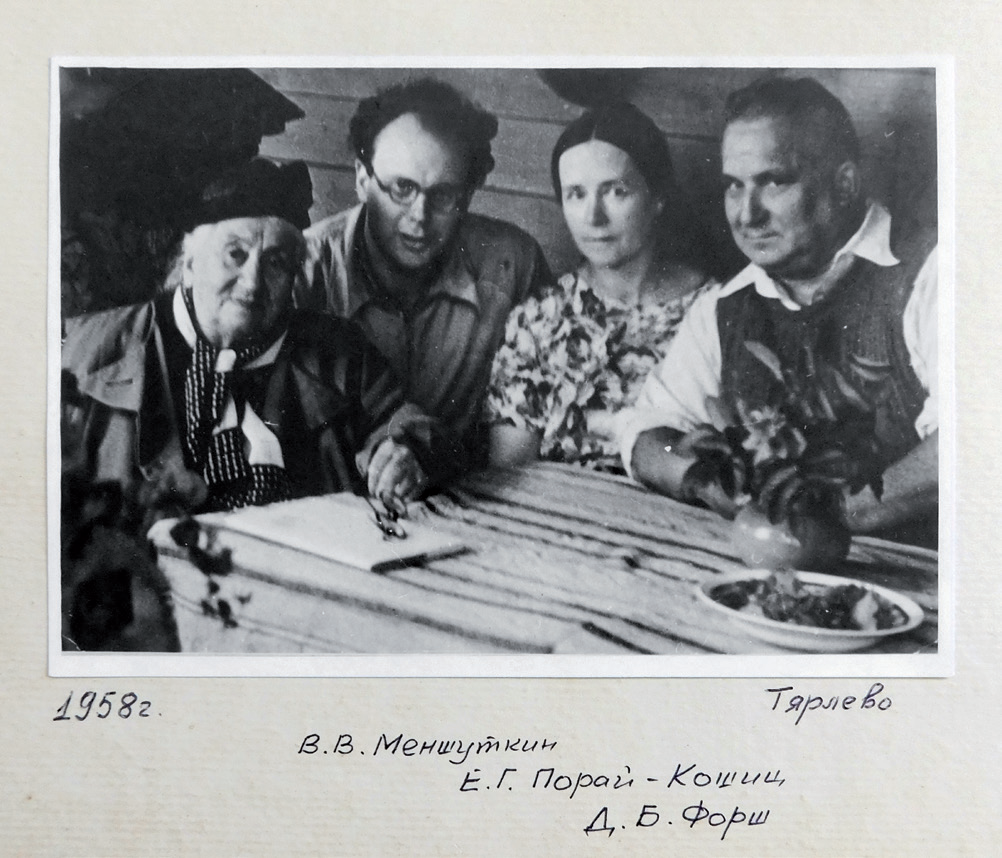

Владимир Васильевич Меншуткин, профессор, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР, внук писательницы, сын дочери Тамары. В прошлом году ему исполнилось 90 лет. Родился он 20 июня 1930 года в Иркутске – родители участвовали в Байкальской экспедиции АН СССР. Владимир был очень привязан к отцу – инженеру-кораблестроителю (отец работал на заводе им. А. Марти) и, окончив школу с серебряной медалью, поступил в Кораблестроительный институт.

– Меня как инженера приняли в закрытый отдел ЦНИИ им. Академика А.Н. Крылова, – рассказывает Владимир Васильевич. – Однажды на совещании в Военно-морской академии докладчик-адмирал так красочно и наглядно обрисовал картину будущей ядерной войны, что я решил резко изменить свою жизнь. Единственным шансом уйти из закрытого отдела института для меня было аспирантура в сугубо гражданском учреждении.

В 1958 году я был принят в аспирантуру Лимнологического института СО АН СССР (Иркутск) по специальности «гидрофизика». База его находилась на Байкале, где ещё подростком я участвовал в экспедициях вместе с крупнейшим учёным – директором Байкальской лимнологической станции АН СССР Г.Ю. Верещагиным.

В 1964 году я опубликовал первую в Советском Союзе компьютерную модель популяции промысловой рыбы. Эти исследования имели большое практическое значение, т.к. была решена проблема регулирования лова и сохранения популяции красной рыбы. Кроме того, эти исследования способствовали заключению выгодного соглашения о квотах вылова красной рыбы с Японией. Была конференция, где каждая сторона должна была представлять доклады на своем языке. Но получалось так, что переводчики совершенно не разбирались в научной терминологии. Японский коллега тоже ничего не понимал из моего доклада. Потом мы смекнули и встретились в уборной, где очень быстро нашли общий язык. Говорили на английском. Обе стороны согласились, что моя модель более продуктивная и подписали соглашение.

В момент беседы появились правнуки Наталья Меншуткина и Алексей, Александр Сердюков (внук Дмитрия Форш). Наталья передала тросточку и деревянную шкатулку с письмами Патимат Алискандиевой.

– Патимат, эту палочку и шкатулку мы решили передать в ваш Гунибский музей. Думаю, там им будет самое место. Ольга Дмитриевна ходила с ней в последние годы жизни, а потом и мама тоже пользовалась ею …

Знаете, в 1955 году с балконов нашего дома открывался совершенно изумительный вид на Неву от Литейного моста до Петропавловской крепости.

Бабушке выдали сразу две квартиры: 62 и 64. В 62 разместилась сама бабушка, моя мама, я, Оля Форш и домработница Ольга Ефимовна. В 64 (двухкомнатной) жили Дмитрий Борисович, Елена Георгиевна и Володя Форш. В 1960 году произошёл переезд мамы, меня и Тани из квартиры 62 в квартиру 64, а в 1967 году, уже после смерти бабушки, мы вернулись в квартиру 62. Для этого моя мама отдала свою кооперативную квартиру на улице Верности, которую она получила по линии Академии наук…

Стенки бабушкиной комнаты были сплошь завешены фотографиями в красивых деревянных рамках со стёклами. Дедушка в пенсне, молодой морской офицер Алексей Тырков – первый муж бабушки. Надя – старшая дочь – жила где-то во Франции, и от неё давно нет никаких известий. Ещё Маша – младшая дочь бабушки, которая умерла совсем маленькой, трёх или четырёх лет. Потом ещё какие-то родственники – женщины в длинных платьях, которые уже давно не носят. Папа и дядя Володя в матросках или гимнастической форме. И всюду на фотографиях фокстерьер Тайк (гладкошёрстый – теперь таких почти нет). Иногда встречается шпиц Фрам – это любимая собака бабы Маки, названная в честь корабля Фритьофа Нансена. Всё это густо дореволюционное. Если покопаться в диванах и ящиках шкафов, то можно было найти целые блоки марок с двуглавыми орлами, непонятные рекламы каких-то акционерных обществ, запылённые журналы времён революции 1905 года – «Пулемёт», «Жупел», плакаты времён германской войны, прославляющие подвиги лихого казака Козьмы Крючкова и карикатуры на кайзера Вильгельма и императора Франца-Иосифа. В шкафах с бельём пахло дореволюционными духами, и попадались такие забавные предметы, как бабушкин корсет из китового уса, складывающийся цилиндр, машинка для обрезания сигар или приспособление для набивки папирос. По теперешним представлениям, я жил в самом настоящем музее – такой музей я видел в Плоньске (Польша).

(Пауза).

Да, в полутёмной гостиной стоял рояль, под которым было очень интересно играть. Бабушка пыталась научить меня музыке, но из этого ничего не вышло. Сама бабушка хорошо играла и пела, тихо, но очень правильно. Помню, как она пела колыбельную Моцарта и «Во Францию два гренадёра из русского плена брели, и оба душой приуныли, дойдя до немецкой земли…». Бабушка спела это сначала по-русски, а потом по-немецки.

(Пауза).

В сквере у домика Петра бабушка очень любила гулять. Она приходила туда с этой унцикульской палочкой порисовать или просто посидеть на скамейке. Рядом часто выводили на прогулку ребятишек из детского сада. Однажды один смышлёный малыш, наслушавшись русских сказок, громогласно заявил, указывая на бабушку: «Смотрите, вот сидит Баба-Яга!». Бабушка опротестовала это заявление: «Разве вы не знаете, что Баба-Яга тощая и с костяной ногой, а я толстая, и нога у меня, хоть и больная, но вполне нормальная». Ребята удовлетворённо хмыкнули, и воспитательница увела их в другое место. Через несколько дней те же ребята из детского сада снова увидели сидящую на скамейке бабушку и радостно закричали хором: «Здравствуйте, толстая Баба-Яга!». Бабушка очень любила рассказывать эту историю.

(Пауза).

Все попытки бабушки научить меня рисовать «правильно» ни к чему не привели. Перспективу я вообще не понимал, а перпендикулярные линии и прямоугольники наводили грусть. Я рисовал, по всей видимости, скорее символами, чем изображал увиденное. Сам факт, что можно рисовать «с натуры», оставался для меня чуждым. Я рисовал исключительно «из головы». Получались упрощённые фигурки «зайцев» и «лисов», которые вели бесконечные войны. Странно, но автоматизм в изображении этих символических зайцев и лисов сохранился у меня до сих пор…

(Пауза).

С бабушкой у меня был неприятный инцидент. Это было в Свердловске в доме на Московской улице, где в одной комнате дома барачного типа жило аж десять человек. Стояла поздняя осень 1941 года. Война и эвакуация. Мне в руки попала деревянная вешалка для верхней одежды («плечики») с металлическим крючком. Я взялся за этот крючок и начал вращать саму вешалку. Получалась отличная имитация самолётного пропеллера. Я уже слышал рёв авиационного мотора и приготовился к взлёту. Но бабушка, которая что-то писала за единственным столом, сказала: «Внук, перестань мельтешить перед глазами и бубнить себе что-то под нос!». Я отбросил вешалку в угол комнаты и вышел в коридор. Тут на меня набросился дядя Дмитрий Борисович: «Как ты смеешь так реагировать на замечание Кыхоньки?!». Сейчас, через много лет, я понимаю, что нервы у всех были напряжены до предела, и жить десятерым в небольшой комнате, да ещё без электричества, совсем не просто. Но тогда я, конечно, сознавал свою вину, но было как-то очень обидно из-за разрушения великолепной мечты о взлетающем самолёте. Ведь они, взрослые, этого даже не подозревали…

(Пауза).

Далеко не все книги, прочитанные в детстве, следует перечитывать во взрослом возрасте. Человеческая память, как сложная система, зависит не только от того, какие книжки человек прочитал, но и в каком возрасте и при каких обстоятельствах это происходило. «Человек, который смеётся» Виктора Гюго бабушка читала вслух тогда же, в Свердловске при свете лампочки от карманного фонаря. Другого Гуимплена, Урсуса, Дею и волка Хомо мне не надо на всю жизнь.

Из книги В.В. Меншуткина «Воспоминания»

1995 г. Я понял, в каком замечательном месте живу уже больше сорока лет. Каждое утро выхожу на набережную Невы между китайскими Ши-цзами и смотрю на реку, на небо и противоположный берег. И почти каждый раз удивляюсь новизне картины. То облака выстроятся необыкновенным образом, то вода или лёд примут какой-то особенный оттенок, то силуэт Смольного собора станет ближе обычного. Да этого «обычного» собственно и нет. А полёт чаек! Они зависают над набережной, словно над идущим по океану кораблём. Да и воздух на набережной, и ветер такой, как будто стоишь на верхней палубе и только что вылез из тёплой каюты. По субботам и воскресеньям обязательны облёты вертолётов (за 20 минут берут 20 долларов) – совсем как при проходе Тайваньским проливом.

Неужели после смерти мне не разрешат хоть один раз, пусть ночью, пусть на восходе солнца или даже в тумане пройти по Петровской набережной? Может быть, моему отцу такое разрешили, и вот он пошёл, вглядываясь во все подробности, в каждую брошенную бумажку, каждую скомканную коробку от сигарет. Обилие надписей на английском языке должно было сразу броситься в глаза. Наверное, именно об этом времени он писал моей матери в последнем письме из блокадного Ленинграда. Теперь на месте Пироговского музея стоит гостиница «Санкт-Петербург», да и Литейный мост имеет совсем другой вид, а у Троицкого моста уже нет поворачивающейся части. На Кутузовской набережной изменений больших нет, а вот фальшивая «Аврора» сразу бросается в глаза кораблестроителя – сварной шов от клёпанного отличается даже издали.

Вот и моя мама перед смертью ходила смотреть «на уточек» возле Петроградской набережной. Когда-то и я выйду на набережную в последний раз. А сама набережная ещё будет стоять долго-долго. Перед Нахимовским училищем поставят какой-нибудь памятник, наверное, рядом с фонтаном. Какое-то многоэтажное здание возводят финны в нашем дворе. Силуэт Петроградской стороны уже трудно испортить после фокусов с домом политкаторжан и творением Евгения Адольфовича Левинсона с матросом и рабочим на крыше в тесном соседстве с древнегреческой триремой…

2020 год, март. Почему-то моя бабушка считала, что я чем-то похож на князя Вяземского, Петра Андреевича. Современника и друга Пушкина. Не знаю, чем я на него похож, разве что тем, что постоянно ношу очки. Князь прожил долгую жизнь (1792-1878) и писал очень неплохие стихи, которые ценил Александр Сергеевич. На старости лет сочинял пространные мемуары и размышлял о старости, что вполне актуально для меня и на девяностом году жизни.

<…> У моей бабушки, Ольги Дмитриевны, было совсем другое отношение к старости. Весной 1961 года я шёл по Марсовому полю и возле трамвайной остановки у библиотечного института увидел на рекламном щите свежий номер газеты «Правда». Весь подвал был занят статьёй с подписью «Ольга Форш». Я, естественно, начал читать.

«Один угрюмый человек сказал мне: «Весной начинаются войны». Я не хочу верить ему. Миллионы молодых людей, наши дети и внуки, в которых продолжается жизнь моего поколения, заняты своим главным делом: они учатся, спорят, творят. Война им не нужна…»

Другим чудом этой весны Ольга Дмитриевна считала рождение своей правнучки – Маши.

Совсем это было не похоже на размышления князя Петра Андреевича в том же возрасте. Хотя у меня ни правнука, ни правнучки нет и не предвидятся, да и полёты в космос стали делом обыденным, бабушкино отношение к старости мне как-то более близко, чем грустные мысли Вяземского.

К великому сожалению, бабушкиного несгибаемого оптимизма у меня нет. Как и вечной молодости тоже. Проблема войны, как была в 1961 году, так и осталась в 2020-м, только в несколько ином антураже. Тогда хоть существовала некоторая надежда на светлое социалистическое или коммунистическое будущее, насколько искренне верила в это будущее моя бабушка, я оценить не берусь. Теперь это будущее официально отменили, и Россия вернулась на путь капиталистического развития. Я, правда, верил далеко не всему, но на деле оказалось, что все эти кризисы, биржевые обвалы, безработица и растущее социальное неравенство, олицетворяемое коэффициентом Джини – сплошная повседневная реальность.

Революция (или контрреволюция, уж не знаю, как и назвать) прошла, к счастью, без крупномасштабной гражданской войны, ограничившись лишь фарсом ГКЧП. Народовольцы из героев-революционеров превратились в террористов. Улица Софии Перовской снова стала Малой Конюшенной, а улица Халтурина – просто Конюшенной. Слава декабристов несколько померкла, но улица Пестеля не стала Пантелеймоновской. Интересно, как бы отреагировала на все эти новшества моя бабушка. Моя мама в девяностолетнем возрасте смотрела по телевизору документальный фильм о праздновании трёхсотлетия дома Романовых и только тихо плакала. Зачем всё это было (революция, лагеря, террор, войны…), она уже не спрашивала.

Вот и я смотрю по телевизору кинохронику предвоенных лет и, узнавая знакомые с детства детали, тоже уже не спрашиваю, зачем всё это было. А ведь были и лагеря ГУЛАГа, и блокада Ленинграда, и салют Победы, и полёт Гагарина, и вера в светлое коммунистическое будущее. Правда «перестройка» поставила на этом «светлом будущем» большой и жирный крест, призвав на смену «загнивающий капитализм». Про всю несостоятельность этого капитализма людям моего поколения прожужжали все уши, начиная с первого класса школы и кончая экзаменом по философии при сдаче кандидатского минимума. Такой поворот «всё вдруг на 180 градусов» (по морской терминологии, 16 румбов) да ещё в масштабе страны, занимающей одну шестую часть земной суши, бывает не часто. «Сжечь всё то, перед чем поклонялись, и преклониться пред тем, что сжигали».

Почему-то в связи с размышлениями о перестройке вспомнился поэт Николай Семёнович Тихонов. Он был другом моей бабушки ещё со времён «Сумасшедшего корабля» 20-х годов прошлого века. В послевоенные годы он часто приезжал из Москвы в Ленинград и навещал Ольгу Дмитриевну как в старой квартире в доме на канале Грибоедова, так и в доме на улице Куйбышева. Николай Семёнович был великолепный рассказчик и очень хорошо читал свои стихи. Интересно, что в устном исполнении автора стихи казались мне великолепными, но потом, когда я читал те же стихи в напечатанном виде, это впечатление исчезало. Ранние стихи из книг «Орда», «Брага», «Тень друга» я только читал в книжках, подаренных бабушке с дарственными надписями автора, и они мне неизменно нравились со школьного возраста.

Очень хотелось бы мне узнать, что бы сказал или написал Николай Семёнович, если бы дожил до перестройки и развала Советского Союза. Какой-то намёк содержится в одном из последних стихотворений Николая Семёновича:

Наш век пройдёт. Откроются архивы,

И всё, что было скрыто до сих пор,

Все тайные истории извивы

Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики.

И обнажится всякая беда,

Но то, что было истинно великим,

Останется великим навсегда.

Фото предоставлены Н. Рыжиковой,

г. Санкт-Петербург